「命にやすりをかける」といわれる酒造り。吟醸づくりに長けているとされる南部流が醸す酒は、杜氏の魂が込められた、銘酒と呼ぶにふさわしい酒と評価を頂いております。

すばらしき酒 「日本酒」

ご存知のように、日本酒は、米を醗酵させて作るアルコール飲料です。酒税法上では清酒(せいしゅ)と呼ばれますが、一般に酒(さけ)と呼ばれています。有名な「古事記」や「日本書紀」からも伺えるように、酒は神の好物で、酒を飲むことによって、人は神に近づけるという考えもあったようです。

新しい酒の仕込みが始まる厳寒期

杜氏、蔵人が「和」を持って、日の出前から始める作業には、 誰しもが神々しささえ感じるものと思います。やはり酒造りは、神聖な仕事と言えるかもしれません。

日本書紀、崇神天皇(すじんてんのう、紀元前97~30年)八年十二月の条には、「此の神酒は 我が神酒ならず 倭成す 大物主の かみし神酒 幾久幾久」とあります。

現代語訳では、「この神酒(みき)は私の神酒ではない。倭の国を造成なされた大物主神が

お作りになった神酒である。幾世まで栄えよ栄えよ。」と言うことです。ここから"酒=栄え水"と言われたのかは分かりませんが、サケの名前の由来の説の一つに、"酒=栄え水"から、サカエ-サケエ-サケとなったというものがあります。おいしいお酒を飲みながら、日本の古の神々に思いをはせるのも楽しい事ではないでしょうか。

なお、同じアルコール飲料を様々な温度で味わう(冷や常温、燗)のは、世界を見回しても日本酒だけ。その製法は「並行被発酵」と呼ばれ、麹による糖化と酵母によるアルコール醗酵を、同一タンク内で同時に行ないます。これも世界の酒類の中で日本酒だけの製法です。なにか、日本酒は特別で、素晴らしいお酒だという気がしませんか・・・。

すばらしき「横田の酒」

さきたまの地で醸(かも)す、二百年の酒造り

横田酒造は、文化2年(1805年)の創業。江戸に下った近江商人・横田庄右衛門が良い水を求めてこの地で造り酒屋を開いたのが始まりです。日本橋の酒問屋で修行の後に独立。その際初心忘るべからずとの言葉を家訓とした事から、酒銘として「日本橋」を選びました。またこの名前には、五街道の起点、お江戸「日本橋」を酒銘として、全国に横田の酒が広まるようにとの願いも込められています。

古くからの趣を残す、秩父鉄道の東行田駅を最寄とするこの地域は、秩父を源流とする荒川水系の伏流水が豊かで名水の産地。敷地内の深く掘り下げられた自家井戸「福寿泉」から汲み上げられる弱軟水の水は、ゆるやかな発酵をうながし、まろやかな味わい深い酒を仕上げます。なおもう一つの酒銘「浮城」は、地元行田の忍城(おしじょう)が、石田光成軍の水攻めにも落ちなかったという故事から名づけました。

玄米から、酒を設計する

横田では、兵庫の「山田錦」、長野の「美山錦」などの酒造好適米のほか、地元埼玉県産の「朝の光」、「若水」などをすべて玄米のまま取り寄せ、全量を自家精米しています。それは、毎年微妙に違う米の質や状態を、玄米の段階から正確に把握することが大切だからです。当蔵では、今では設備している蔵が少なくなった大型の精米機を使い、杜氏と蔵人が注意深く丹念に米を磨いていきます。全量自家精米、ここに当蔵の誇りとこだわりがあります。

酒造工程のご紹介

全体工程

製造工程

酒母(しゅぼ)づくりでは、製麹で作られた「麹」と、「蒸米」、「水」を混ぜ、そこに「日本酒酵母(こうぼ)」を植えつけて造ります。本仕込みの前の準備段階の仕込みです。なお酒母(しゅぼ)は、「酉」に「元」と書いた字で”モト”と、よく呼ばれます。 この工程により、「日本酒酵母」が大量に培養されることになります。この酵母を培養する過程では、雑菌類が入ってきますが、これは乳酸の働きにより退治します。乳酸の生成は、 酒母づくりの段階で自然の中から乳酸菌を取り込んで生成する「生モト(きもと)」造りと、事前に準備した乳酸を加える「速醸モト(そくじょうもと)」に分けられます。

現在は、 生モトはほとんど無くなり、明治時代に開発された速醸モトが主流になっています。

「速醸モト」の良いところは、酒母造りを二週間程度に短縮できること、 一般にのど越しの良い酒になることです。(「生モト(きもと)」造りには、モト麹、掛米、モト水を混ぜてすり潰す重労働である"山卸し作業"を省略した「山廃モト」もあります。)

酒母(しゅぼ)ができると、大きなタンクに移して仕込みに入ります。酒母造りと同じように「麹」「蒸米」「水」を加えて行きますが、今度は三回に分けて加えて行き、「もろみ」を造ります。これを「三段仕込み」と呼び、それぞれ「初添(はつぞえ)」「仲添(なかぞえ)」「留添(とめぞえ)」と言います。 三段仕込みの目的は、酵母の濃度が薄くならないようにして雑菌に汚染されないようにするためで、この方法で安全な発酵を進めることができます。この工程では、麹カビが蒸米のでんぷんを「糖」に変え、「糖」が酵母の働きにより「アルコール」に変化していきます。これが世界でも類の無い「並行複発酵(へいこうふくはっこう)」です。写真は、櫂入れ(かいいれ)作業の様子です。「もろみ」を攪拌するもので、朝晩に行います。

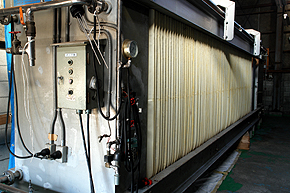

「火入れ(ひいれ)」とは、清酒を加熱しての殺菌と、酵素の働きを止めることが目的の加熱処理です。特に加熱処理に失敗すると、いわゆる「火落ち菌」が増殖して香味が劣化、「火落ち香」「つわり香」 また、混濁(こんだく)を招いてお酒はだめになります。火入れは通常、貯蔵による熟成前と瓶詰め前の二回 行われます。ただし「生酒」は、火入れを行わず、「生貯蔵酒」は瓶詰め前に一回、「生詰め」は貯蔵前だけに一回行います。 写真は、「蛇管(じゃかん)」と呼ぶ清酒の火入れ(加熱殺菌)用の装置で、65度~70度ほどの温水槽に沈めて、その蛇管の中に清酒を通して火入れします。 また、大吟醸などでは、蛇管などを使わずに、瓶詰めをしてから瓶のまま火入れを行い、すぐに氷水につけて急冷する方法を取ることもあります。